地域のグルメをブログやInstagramなどのSNSで紹介する人が増えているけれど、「お店紹介の許可取り」を意識している人は意外と少ないかも。

でも、事前に許可を取るだけで信頼性がアップし、お店との距離もぐっと深まります。

お店を紹介するブロガー・ライター・インスタグラマー向けに、「お店への許可の取り方」と「記事確認の進め方」を紹介!

さかぽん

さかぽんYahoo!ニュース エキスパート「さかぽん」としても、ゆるり活動してます

撮影初心者も理解しやすいおすすめ本

飲食店の写真や情報をSNS・ブログに載せるとき、許可は必要?

「PRになるんだから、わざわざ撮影の許可なんていらないんじゃない?」

そう思うかもしれないけど、実際にお店に確認すると 「無許可での掲載はNG」 「商用目的はNG(個人の感想以外)」 というところも少なくありません。

さらに内容の確認まで必要かどうかは、ケースバイケース。

「何も言わずにバシャバシャ店内の写真を撮られた」と不快に思っている店主も少なくないぞ

理由は大きくわけて4つ!

- 迷惑がかかる:広く知られることで→オペレーションの負担、常連さんが訪れにくくなる、駐車場問題etc

- プライバシーを守るため:お客様やスタッフが映り込むことで思わずトラブルになることも

- お店のブランドイメージ:意図しない形で紹介されてしまう

- 誤解を招くリスク:特別サービスを他のお客さんも求める、値段やメニューが変わっても情報が残り続けるなど

「お店のためになる」と思ったPRが、実は迷惑になることも

だからこそ、掲載の許可を取るのは大切なマナー!影響が大きいと思う場合は、内容の確認まで行うと安心。

個人的な感想をシェアするだけなら必ずしも必要ないけど、お仕事の取材なら事前確認しておくといいよね。

お店紹介の効率的な許可取り方・原稿確認の進め方

「実際にお店に足を運んで、美味しかったら紹介したい。内容の確認まで行いたい」という場合の、許可取りから内容確認までの流れです。

STEP1.事前リサーチ(Web・SNSチェック)

お店がWebやSNSを活用していると、スムーズなやりとりを期待できます。

店舗が積極的に活用している場合は、Googleマップの店舗情報に、Webサイトの設定をしているケースが多いです。

STEP2.撮影・掲載許可を得る

私は注文を取りに来られた際など「写真を撮ってWebやSNSに掲載しても問題ないですか?」と一言、確認するようにしています。

STEP3.原稿確認を依頼する

サービスを受けた後に、詳しく紹介したいと思った場合に、原稿確認の依頼も行なっています。

会計時に「○○に掲載させていただいても良いですか?」と掲載先を伝えて許可を得て、原稿確認方法について調整。

相手が飲食店なら、なるべく忙しくない時間帯を狙って配慮しての確認を。オーダーストップ前の時間帯に行くと、会計時に話をしやすくなります。

お店紹介の許可取りがラクになる「名刺」を活用しよう

お店の人と会話する時間があまりとれない、そんなときに自分のことを知ってもらうために便利なのが 「名刺」です。

名刺があると、信頼性アップ&お店との会話のきっかけにも。

Canvaを使うと、知識がなくても簡単に自分で名刺をデザインすることができるのでおすすめ。

名刺でネックになるのは、印刷をすると情報を修正できない点。そのため、なんでも情報を載せるのはおすすめしません。

私はリンクをまとめて簡単に1ページで表示できるLit.Link(リットリンク)を活用!

私はLit.LinkのQRコードを名刺に載せて、いつでも情報を更新できるようにしています

例文|お店紹介取材の事前許可の取り方

店主の話を聞きたいなど、しっかりと取材をする場合には事前許可を

下記は、Instagram経由で送る場合の例文です。(InstagramからDM送ると自己紹介代わりにもなるので、メールよりゆるめ)

初めまして、○○の○○と申します。 (理由など)につき、○○についてご紹介させていただければと思いご連絡いたしました。

ご多忙のところ恐縮ですが、掲載について下記内容でご協力いただくことは可能でしょうか?

①店舗・メニュー・料理等の撮影

②⚪︎⚪︎についてのお話し(30分〜1時間程度)

③作成後の内容確認

唐突なお願いで恐れ入りますが、何卒、ご検討のほどよろしくお願いいたします。

大事なのは、忙しいなかで時間を割いてくれる相手の立場に立つこと。取材の目的と、どれぐらい相手に負担がかかるのか(要する時間など)を伝えられる内容にしておきましょう。

例文あり|お店紹介の原稿確認をする4つの方法

私が原稿確認をする方法は、多い順に以下の4つです。

- SNSから連絡

- メールから連絡

- 公式LINEから連絡

- アタック原稿を持参

丁寧な文章で連絡すると好印象です。

【例文】

○○(店舗名)

○○様 ※名前がわからない場合は、担当者様

○○(所属)の○○(名前)です。

先日はお忙しい中、ご対応いただきありがとうございました。

さっそくですが、○○記事を作成いたしました。

公開前に、住所や営業時間等の情報に間違いがないかご確認いただけましたら幸いです。

—

▼確認URL

https://〜〜

—

お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

SNSから連絡

SNSから連絡するデメリットとして、SNSに慣れていない人だと、ダイレクトメッセージを送っても気づかれていないことがあります。特にInstagramは気づきにくい。。。

その場合には、電話や再訪問で「確認をお願いします」と後追いすることになります。

メールから連絡

企業としてのやりとりが多いお店では、メールでのやりとりを希望される場合もあります。

送ったメールが迷惑ボックスに入ってしまい気づかない場合があるので、その場合にも電話や再訪問で後追いすることになります。

公式LINEから連絡

SNSはしていないけどLINEはしているという人は多いです

プライベートのLINEとごっちゃになるのが嫌という人は、公式LINEを作成するのがおすすめです。連絡のやりとりだけで使用するのなら、無料で使用できます!

公式LINEの登録をして、専用アプリをダウンロードしましょう。

注意点として、なぜか送ったメッセージが相手に届いていないケースがありました(画面を見せてもらっても届いていませんでした)

その場で簡単なスタンプなどをお互いに送り合って、問題なく連絡できるかを確認しておくのがおすすめです。

アタック原稿を持参する

高齢の方など上記の連絡方法でのスムーズなやりとりが難しい場合には、仮原稿(アタック原稿)を作って印刷してから持参し、確認してもらっています。

アタック原稿持参用として、クリアファイルを用意しておくのがおすすめ。

私の場合は、事前に「紹介する記事を書いて良いですか?」と伝えると再訪問の日程調整が必要になるので、近くに行く用事がある際に持参して許可どりをしています。

掲載のOKをもらえても、担当者が記事内容を確認する暇がないことも。その場合には、住所・営業時間等の間違っていたら困る箇所だけでも確認してもらい、「後からじっくり読んでくださいね」と原稿を渡しています。

時間に余裕がありそうな場合には追加の撮影等もさせてもらい(店主の写真など)、「この原稿に、本日訪れた際の情報も追加しますね」とお伝えしています。

「後から気になる点があれば遠慮なくお知らせください」と連絡先も伝えておきましょう

Web上でお店紹介の原稿を確認してもらう方法

相手がスマートフォンやパソコンを利用していれば、Web上での原稿確認が可能です。

Instagramリールの場合は、スマートフォンの画面撮影の動画を見てもらっています。

SNSやメール等の場合|Googleドライブで共有

Instagramで画面撮影の動画を送る場合は、容量制限があるため、Googleドライブで共有という形をとると便利。

ブログや記事など文章の場合は、PDF化してGoogleドライブで共有しています。

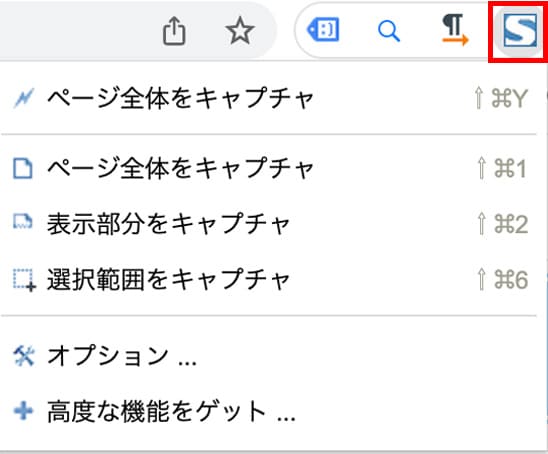

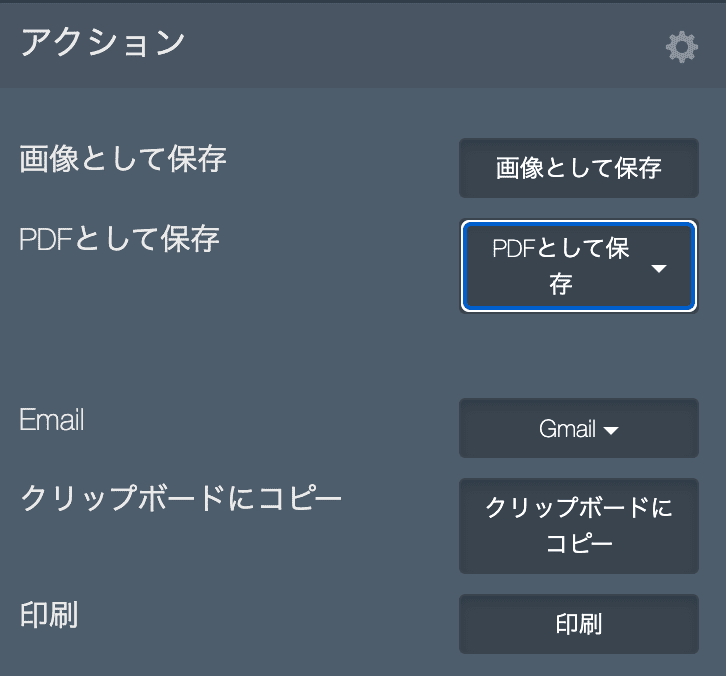

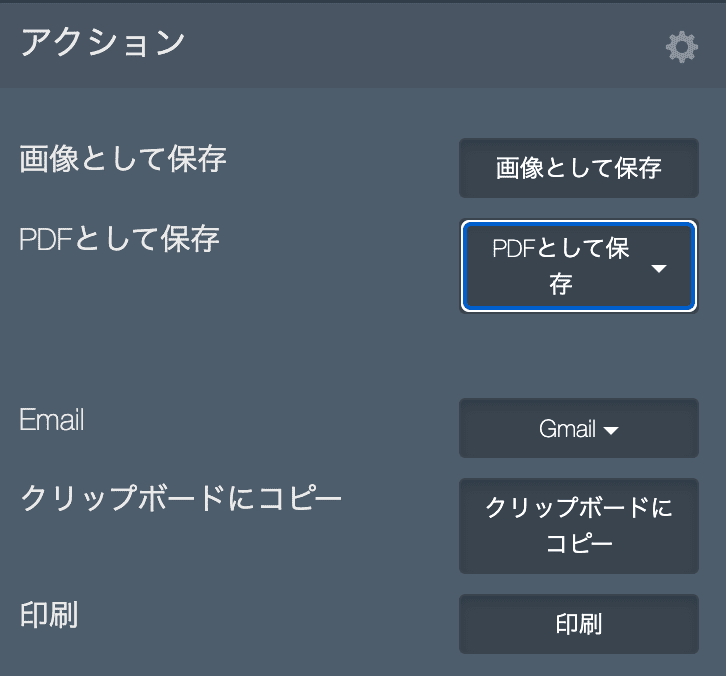

PDF化する方法はさまざまだけど、私はGoogle Chromeの拡張機能「Fireshot」を利用。

ページを開いて、「ページ全体をキャプチャ」をクリック。

するとページ全体のキャプチャがスタート。

キャプチャ作業が完了したら、PDFとして保存します。

PDFを作成したら、Googleドライブにファイルをアップロード。

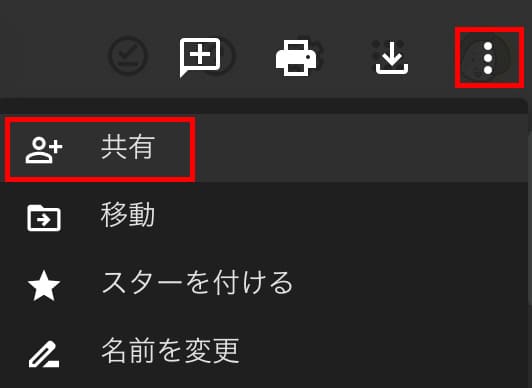

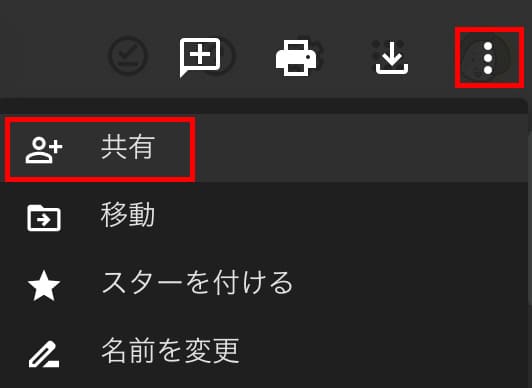

アップロードしたファイルを開き、右端の3点→共有をクリック。

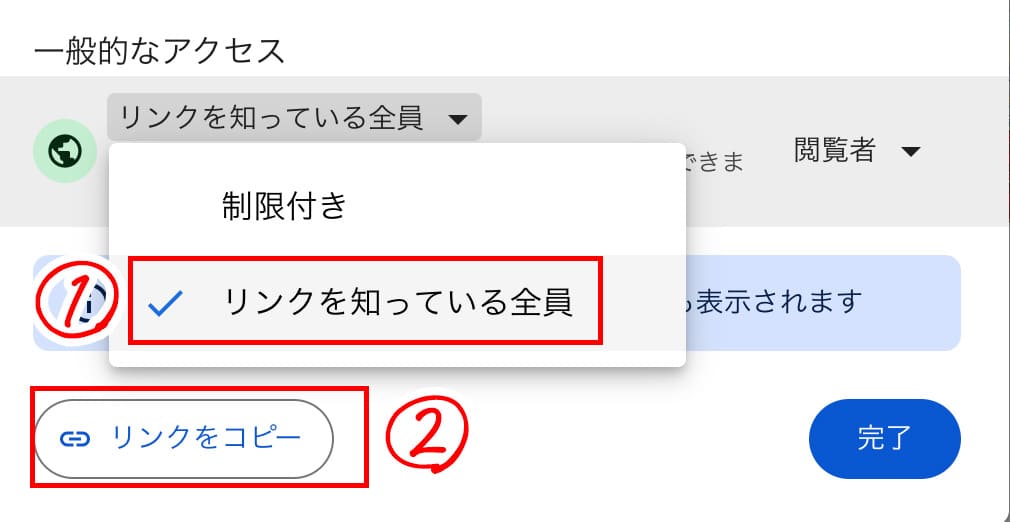

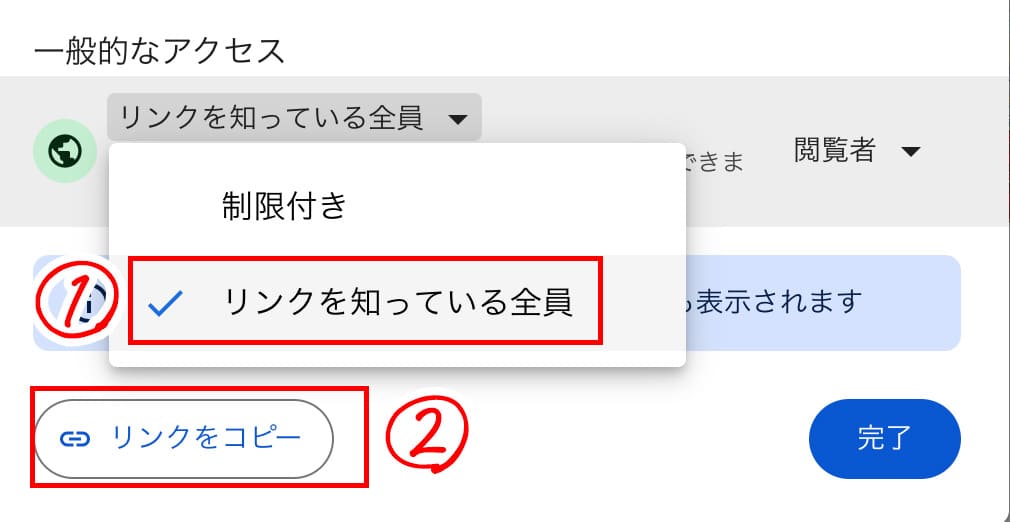

共有を「リンクを知っている全員」にして、リンクをコピーします。

メールやSNSでこのリンクを送ると、PDF化された原稿を確認してもらえます。

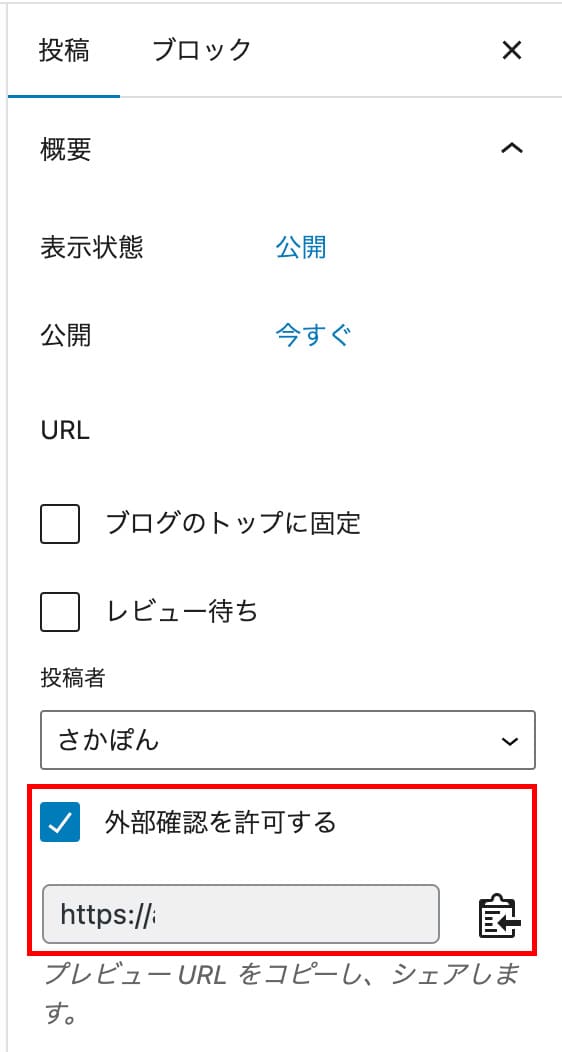

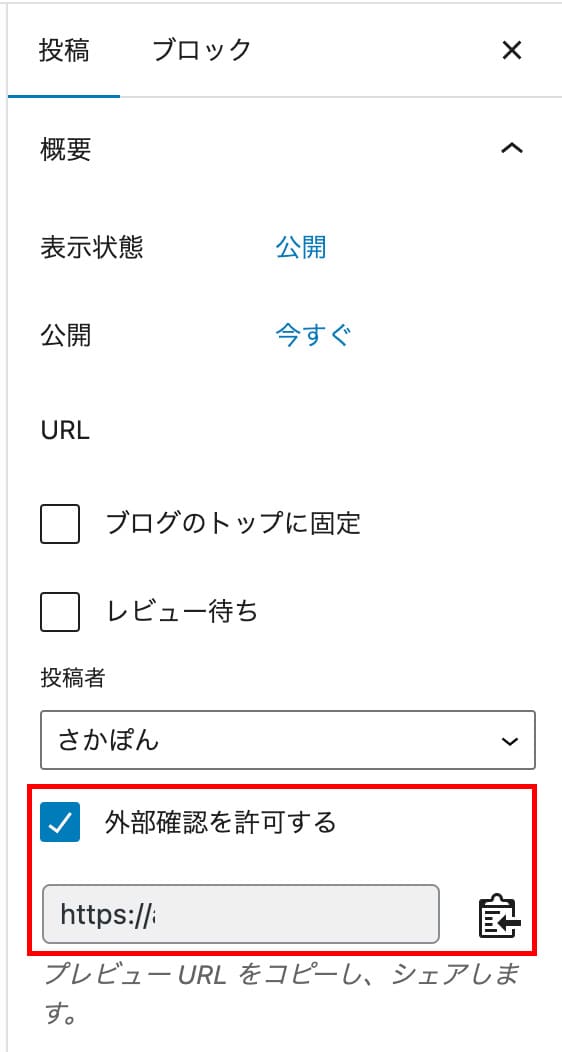

WordPressの場合|プラグイン『Public Post Preview』

WordPressを利用している場合は、プラグインの『Public Post Previes』を利用すると便利です。

有効化すると、投稿タブの中に「外部確認をチェックする」の欄が表示され、チェックを入れると外部確認用のURLが発行されます。

有効期限は48時間なので、早めに確認してもらうようにしましょう。

※有効期限を変更できる『Public Post Preview Configurator』というプラグインもあるのですが、アップデート状況により利用できないかもしれません

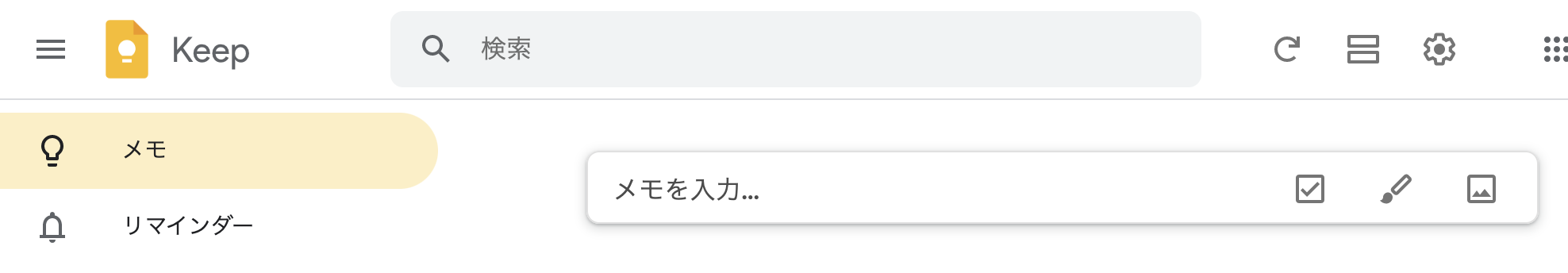

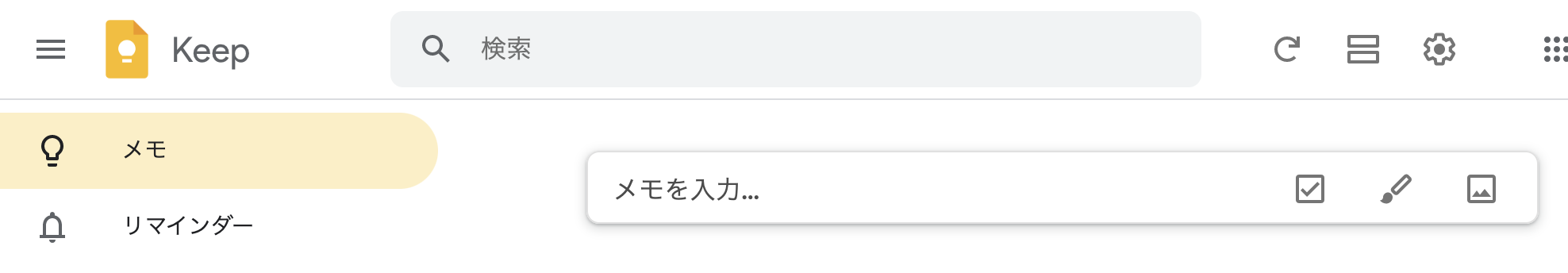

効率的に店舗を取材・紹介するには日頃から情報収集を

行き来の時間をカットするために、まとめて数件取材に行くのが効率的。そのため日頃の情報収集はかかせません。

私の場合は、地域ごとに取材したい場所の情報をまとめています。ツールとしては、Googleキープを活用。

PCからもスマホからも確認できるので便利です。

私が許可取りしたお店紹介で心がけてること

私はお店紹介にあたって「許可取りだけ」「掲載内容の確認までする」の2パターンですが、確認まで行うと「より信頼される」という違いがあります。

話を聞ける場合には、お店が困っていることまで耳を傾けましょう。それはきっと見る人にとっても魅力的な情報になるはず。

私が心がけているのは「お店のターゲットとしている人」まで考えること

口コミで「味が濃かった」「料理がでてくるのが遅い」といったマイナスの内容を見かけます。でもそのお店には訪れているお客様がいる=マイナスの口コミを書いた人はお店のターゲットではなかっただけ。

私のおばあちゃんがラーメン店をしていた頃「塩分が濃い」という口コミがありました。お店のお客さんは肉体労働社が多い=塩分を求めていたという理由もあり、人によって味の感じ方は異なるものです。誰もが満足する飲食店というのはありません。

お店がターゲットとしている人のことまで考えて情報を伝えられると、悲しい口コミも減らせるはずです。ブログやメディア、そしてInstagramなどのSNSで地域のお店を紹介してきた私の嬉しいエピソード。

- 「見つけてくれてありがとう」というお礼のメッセージ

- お店紹介の記事を店舗・キッチンカーでもPR

- 美味しいのに知られていなかったお店が人気店に(店主が菓子折り持参するほど喜んでくれた)

個人的には、店舗紹介は以下の理由で、情報が流れていくSNSよりブログが好きです。

- 検索でじわりと魅力が広まる(店主にそれほど負担がかからない)

- 文章量に制限がない

- 後からでも情報の修正ができる

大手からのお仕事依頼も、ブログ経由でくるようになりました。ライターとしての認識を広めたいならおすすめ!

ブログをはじめるならWordPressがおすすめなので、興味がある人はこちらの記事をどうぞ。

お店紹介は許可を取って、信頼を築こう!

お店紹介をするなら、無許可掲載は避けて、しっかり許可を取るのが大切。

- 事前にリサーチして、撮影・掲載許可を得る

- 可能なら内容確認をしてもらうと信頼度アップ

- 名刺を活用して、お店とのつながりを深める

地域の魅力を発信しながら、信頼されるライター・インフルエンサーになりましょう!

許可取りで自分の存在を知ってもらい、「ありがとう!」と言われるお店紹介を目指してくださいね♪

撮影初心者も理解しやすいおすすめ本

コメント